L’histoire des marais salants de Guérande

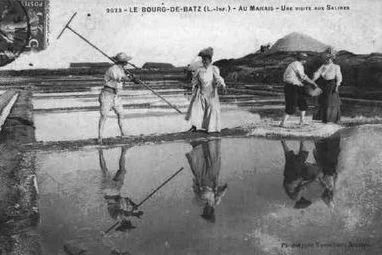

Situé en Bretagne Sud, le site des marais salants de Guérande offre un cadre privilégié ou est perpétuée une tradition millénaire.

S’étendant sur une surface de près de 2 000 hectares, les marais salants de Guérande constituent un patrimoine régional inestimable. Plus de mille ans d’histoire sont préservés dans ce site entretenu par des générations de paludiers. Ils constituent un des rares endroits du littoral préservé des activités industrielles, et produisant de manière ancestrale un produit noble et rare.

Ils sont aussi un lieu de préservation de la faune et de la flore. Situé au sud de la Bretagne, sur les communes de Batz-sur-Mer, Guérande, Le Croisic, La Turballe et sur le bassin du Mès, ces territoires sont des zones protégées par de nombreux règlements, et sont considérés comme site classés depuis 1996.

Le bassin Guérandais où sont situées les salines qui produisent le sel de Guérande Trad Y Sel, sont les salines les plus septentrionales d’Europe. La technique solaire qui y est appliquée, est forte d’une histoire vieille de 2000 ans. Certaines salines carolingiennes sont toujours dans leur état d’origine, les plus récentes datant du 18ème siècle.

La technique actuelle d’exploitation des marais salants, dite technique solaire, est antérieure au IXe siècle. La création des salines s’est étendue sur plusieurs siècles, et certaines salines carolingiennes sont toujours en exploitation en l’état sur Batz sur Mer. Vers l’an 1500, les marais atteignaient 80 % de la surface actuelle. Entre 1560 et 1660, grâce au développement du commerce maritime, 2500 cristallisoirs ou « œillets » seront construits. Les dernières salines ont été construites vers 1800. A son apogée, le bassin contenait 22 000 œillets.

Plus de 1000 ans d’histoire

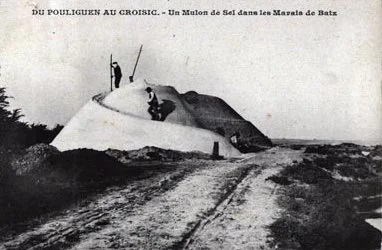

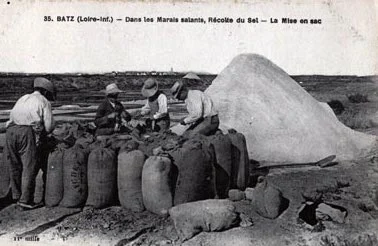

Le marais a toujours connu des cycles de prospérité et de déclin, dus en particulier à des séries de mauvaises et d’excellentes récoltes, à des tempêtes désastreuses ou à des problèmes de commercialisation. Les moyens de stockage étaient très limités ; les excédents étant stockés sous une simple couche de terre jusqu’au milieu du XXè siècle.

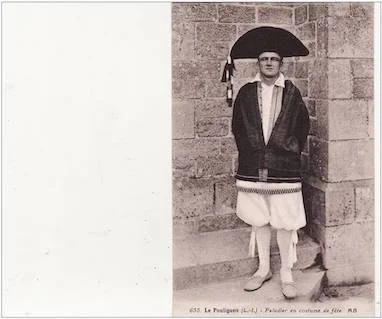

Le véritable centre historique du sel dit « de Guérande » a toujours été Batz et ses villages de Kervalet, Trégaté et Kermoisan, dont l’activité quasi unique durant un millénaire fut le sel. Les activités de négoce y étaient aussi prédominantes grâce à la présence de la mer qui assurait les expéditions via les ports du Croisic et du Pouliguen, avant la création de la voie ferrée (utilisée initialement pour le transport du sel), puis le développement du transport routier.

XXe Siècle

Au début du 20ème siècle, le marché Français du sel était encore régional, chacun étant habitué à son mode de production local. Le sel Guérandais alimentait l’ouest de la France par l’intermédiaire de nombreux négociants travaillant directement avec des producteurs.